@Luffy Lau 说:在公共领域的讨论现在似乎变得更加"没有内涵",知乎上甚至有一个很热门的问题,叫做:中文互联网的产出在渐渐枯萎吗?问题下的答案很有意思,也推荐阅读。

在说公共领域无法产出良好的讨论内容时,不少人会认为是“民众素质”所致,即参与讨论的大多是文化程度、批判性思维不够的用户。我过去也认同这个观点。而这篇文章提出了另一因素:产品模式。内容讨论平台的功能设计(甚至包括交互)严重影响了塑造产出好的讨论内容的氛围。

虽说未必有好的验证手段,判断到底影响因素是哪些、影响程度又分别如何,但产品模式对讨论氛围的影响,我自己之前确实思考不多。这篇文章对我的启发很大。

最近一段特殊时期,很多人观察到这样的现象:一些文章在微信公众号上能畅通无阻地发表,发表之后也能基本完好地保留在互联网上,反而是在更小众也更有自由主义倾向的豆瓣上发表时,迅速遭到审查和删除。这种有趣的对照促使我反思中文社交媒体的结构搭建。

政治哲学中的“公共领域”这一概念可以很好地解释这些现象。早在2000年代初的互联网1.0时期,全球的学者们就憧憬并且讨论过一件事:网络空间代替城市空间接管公共领域,甚至创造前所未有的理想公共领域的可能。显然这个理想最终破产了,但其破产的原因其实值得被分析。在这个层面上也能更宏观也更直观地理解为什么我们日常使用的中文社交媒体是现在这个样子。

互联网刚刚开始走进千家万户的那段时期,许多人幻想“数字化理想国”的到来是可以理解的。古希腊城邦当中对于公共事务的讨论传统深刻地影响了此后的西方政治体系,但其参与者仅仅是成年男性,而奴隶、女性和外邦人都被排除在外;19世纪法国的沙龙、咖啡馆和街心花园也是公共事务讨论场所的重要案例,但其参与者其实也限定在新兴资产阶级和既定文化圈的知识分子。

所以在当互联网开始走进千家万户的时候,自然有一部分学者热切企盼,互联网作为全新的、低门槛的、匿名化的媒介会为全球网民带来前所未有的平等话语权。因此,它为什么不可以成为乌托邦式的公共领域呢?

△ 左:《雅典学院》;右:《在若弗兰夫人沙龙里诵读伏尔泰的悲剧〈中国孤儿〉》

很遗憾的是,故事后面的发展仍然遵循了那个重复了千百遍的俗套——人类期待某种技术的进步能够颠覆性地改善人类世界。但事实上,新的技术只是反过来再次强调了人类群体原生的缺陷。近20年过去了,我们或许并不用太长时间就能得出这样一个结论——至少在中文互联网中,真正意义上平等公开的讨论不(再)存在,社交媒体平台的搭建逻辑反而是在有意避免公共领域的形成。

匿名性消失了,取而代之的是实名化——社交账号须与身份证、手机号绑定。学者曾经畅享的那个民主、平等、分散、去中心化的世界终究也没有到来;可以看到,官方媒体、“头部账号”与草根用户之间已经拉开了无法逾越的流量差异。用户制造的内容(UGC)彻底溃败给专业团队制造的内容(PGC)。这似乎再次引出了那个从柏拉图的《理想国》开始质询至今的问题——追随领袖与创造等级制度是否是人类社会不可撼动的天性?

高质量的对话是公共领域形成的充要条件。“公共领域中,作为私人的个体来到一起,形成公众,”在这里他们不断通过理性对话达成统一的意见——公共的意见。公共意见在很多时候不同于统治性权力的意见,或者公众探讨并揭示的“真相”不同于统治性权力对于该事件的叙事。个体用户来到一起,借助公共领域的存在,自下而上提出商榷的意见。它是独立于国家和人民,又处在国家和人民之间并起协调权力平衡作用的中介。韩国的青瓦台网站和美国的白宫请愿网站都算得上是(经过简化后的)数字化公共领域。它在一定程度上自下而上反映了国民的意见,推动相应政策的改革。

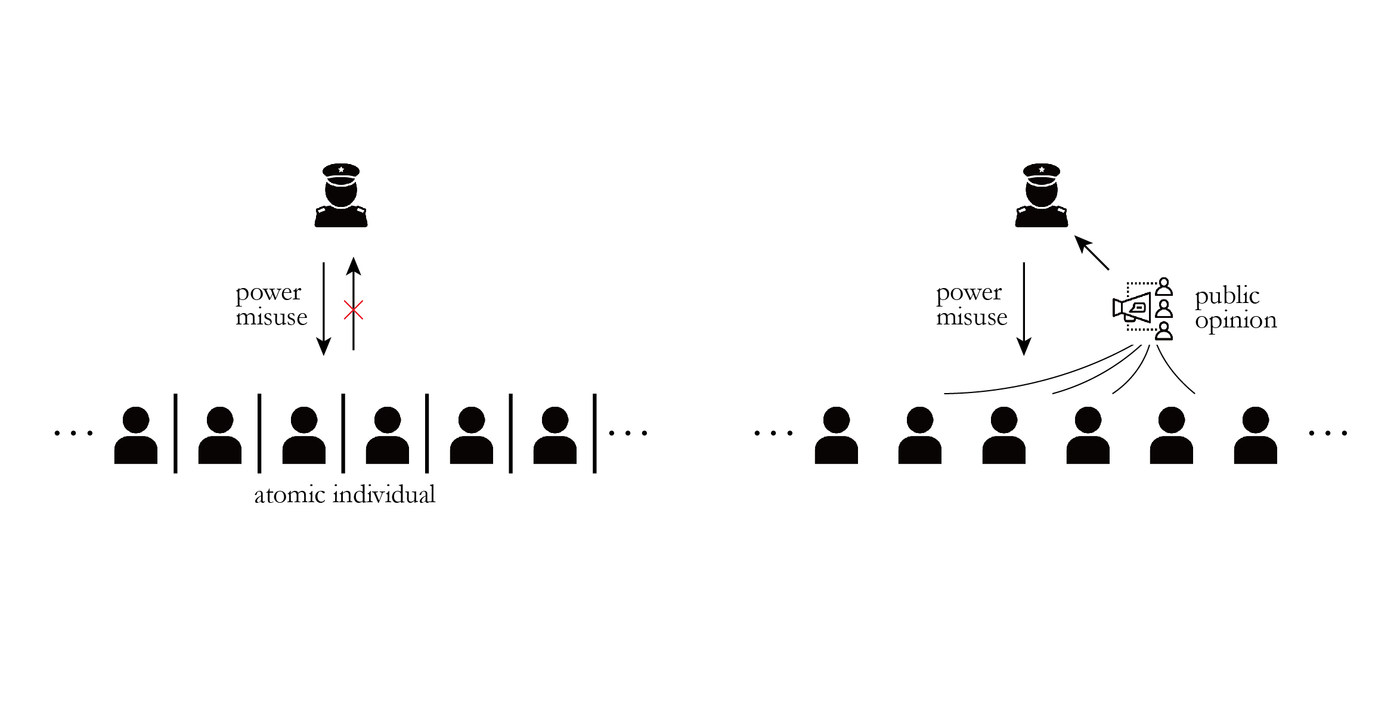

△ 左:公共领域不存在的情况下,用户被分为原子化的个体,面对权力的滥用没有渠道进行反馈,右:公共领域存在的情况下,作为私人的个体可以来到一起形成公众,讨论形成公共意见,对权力的滥用进行商榷。

一篇公开发表的内容即便可以供所有用户浏览,但如果它结构性地避免了任何有效讨论的产生,这篇内容仍然不是“公共”的。这也是为什么当代传播学中一般认为,论坛、博客和留言板仍然是数字时代迄今为止最好的公共领域。很遗憾,我们已经见证了论坛与博客的衰落,而主流社交媒体的留言板早已被阉割到残缺不堪。

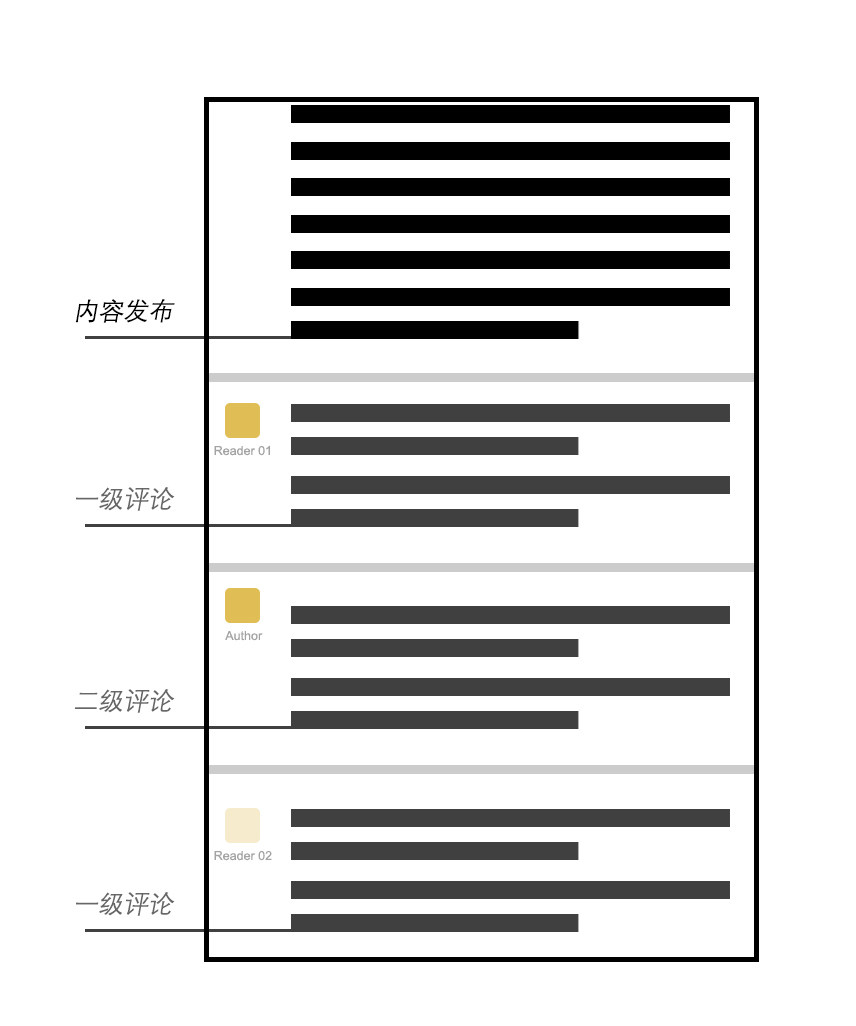

△ 传统的论坛和博客的交互界面中,信息层级是平等的。内容发布与所有评论以相同权重出现在同一界面中。

造成这种情况当然有多种原因,譬如很多人把论坛和博客的衰亡归咎于其从电脑端转战智能手机端的失败过渡,把社交平台中严重受限的留言板功能解释为对粗俗内容以及钻空子、刷流量等恶意行为的防范。但是综合说来,数字时代公共领域的消亡是技术原因,是时代发展,但是究其根本还是体制原因。